QU’EST-CE-QUE « PPM » ?

l’indicateur crucial pour mesurer l’impact des activités humaines sur le climat

PPM est l’acronyme de « parties par million », l’unité de mesure qui permet notamment d’évaluer la concentration de CO2 dans l’atmosphère.

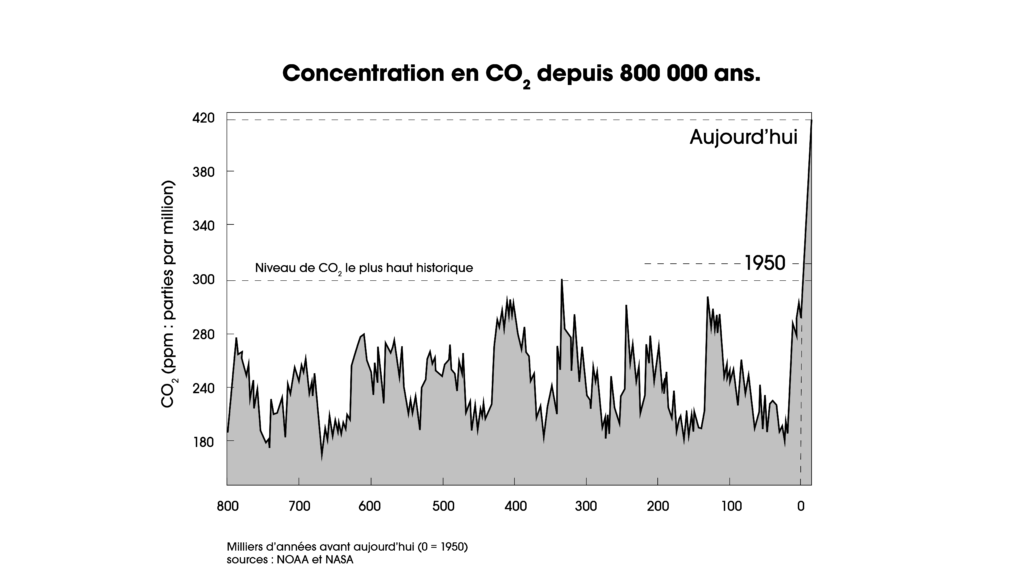

Chaque année, le volume d’énergies fossiles brûlées augmente, libérant toujours plus de CO2 dans notre atmosphère. Cette concentration se mesure en « Parties Par Million ». Depuis la révolution industrielle, ce taux ne cesse d’augmenter, de plus en plus vite contribuant fortement au dérèglement climatique en cours. En 2023, les mesures ont atteint jusqu’à 425 PPM, un taux jamais atteint sur Terre depuis plusieurs millions d’années.

La mesure du CO2 en PPM constitue donc un marqueur tangible de l’origine humaine du changement climatique. Et des conséquences sur chacun de nous.

Pourquoi le taux de CO2 en PPM augmente-t-il à un rythme de plus en plus fort ?

Le CO2 reste très longtemps dans l’atmosphère : il faut une centaine d’année pour qu’une grande partie du surplus de CO2 soit absorbée par les océans ou les sols et il faudra plus de 10 000 ans pour que l’ensemble quitte totalement l’atmosphère. Les particules de CO2 s’y s’accumulent donc au fil des années. Ce phénomène est naturel et indispensable à notre vie sur terre car l’effet de serre ainsi produit nous permet de vivre dans un monde à +15 degrés Celsius en moyenne contre -18°C si cet effet n’existait pas.

Là où cela commence à déraper, c’est à partir de la deuxième révolution industrielle, celle de l’électricité, des bateaux à vapeur, du pétrole, de l’industrie chimique et de l’automobile. Car c’est bien la combustion des énergies fossiles qui émet (encore aujourd’hui), l’essentiel des émissions de CO2 d’origine humaine.

Jusqu’en 1850, la concentration de CO2 dans l’atmosphère ne varie que de quelques dizaines de ppm sur les derniers milliers d’années. Au début de la première révolution industrielle (celle du chemin de fer), en 1750, ce chiffre s’établit ainsi à 227ppm. En 1850, il monte à 280 ppm.

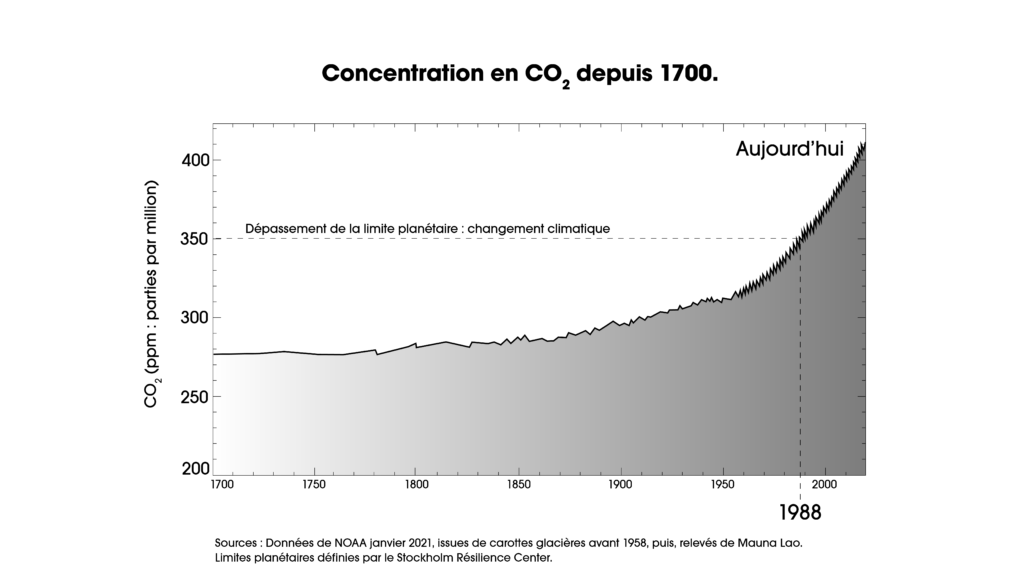

Puis c’est l’emballement. A partir de 1950, cette accumulation prend une nouvelle ampleur, à un rythme inédit : 317 ppm en 1960, 338 en 1980, 354 en 1990, 370 en 2000, 390 en 2010, 415 en 2020 … La faute à un volume d’énergies fossiles brûlées en augmentation constante pour assurer notre développement économique.

En 2023, la concentration de CO2 dans l’atmosphère a grimpé à 421 ppm, avec des pics ponctuels à 425 ppm. Des chiffres qui n’ont pas été observés depuis 3 à 4 millions d’années.

Pourquoi cette mesure est importante ?

Le CO2 est le gaz à effet de serre qui a le plus contribué à ce réchauffement et il émane de nos activités humaines (utilisation des énergies fossiles et déforestation). Le suivi du taux de CO2 en ppm dans l’atmosphère constitue donc un indicateur crucial pour mesurer l’impact des activités humaines sur le climat et évaluer la progression du réchauffement climatique. C’est notamment l’indicateur qu’a choisi le Stockholm Resilience Center pour suivre le dépassement de la limite planétaire du changement climatique.

Quelles sont les conséquences ?

Cette concentration croissante risque de provoquer une « interférence humaine dangereuse » avec le système climatique et de provoquer des catastrophes irréversibles Dans un article scientifique publié en 2013*, plusieurs chercheurs dont le climatologue de la NASA James Hansen et la paléoclimatologue estiment que pour éviter cette déstabilisation, la concentration de CO2 dans l’atmosphère doit rester en dessous de 350 ppm.

C’est d’ailleurs l’origine du nom de l’ONG 350.org qui lutte contre le changement climatique, notamment à travers des campagnes de désinvestissement des énergies fossiles. Or il ne vous a pas échappé que nous avons dépassé cette limite…depuis 1988.

Car si cette limite n’est pas dangereuse sur le court terme, elle l’est sur longue durée. « Si le CO2 est maintenu pendant une longue période à un niveau supérieur à cette limite, il y a un risque de se placer sur une trajectoire menant à un dérèglement climatique dangereux et irréversible », expliquait ainsi il y a dix ans déjà la climatologue Valérie Masson-Delmotte au Monde. Et déjà nous pouvons observer les premières conséquences : multiplication et augmentation de l’intensité et ou de la durée des canicules, sécheresses, inondations, ouragans…

Suivre l’augmentation du taux de CO2 en ppm pour prévoir l’avenir

Les taux de concentration de CO2 dans l’atmosphère en ppm sont aussi utilisés pour les scénarios climatiques comme ceux du GIEC ou de l’Agence internationale de l’énergie. Ainsi les scénarios se basant sur une concentration de 450 ppm à la fin du siècle permettrait d’avoir une probabilité importante (66%) de maintenir le réchauffement de la planète à 2°C en 2100. Mais il faudrait désormais des mesures très volontaristes pour espérer y arriver…Un scenario « business as usual » nous conduirait en revanche à une concentration de plus de 1200 ppm et un réchauffement de plus de 4°C d’ici la fin du siècle.

Source : GIEC, volume 1 du rapport AR6 sur les aspects physiques du changement climatique (2021)

https://twitter.com/valmasdel/status/1458855235347226632

Il faut aussi ajouter la concentration atmosphérique du méthane (1866 ppb – « parties per billion »- en 2019), 220 fois plus faible que celle du C02 mais responsable de plus d’un quart du réchauffement en raison de son pouvoir réchauffant plus fort. « L’amplitude des variations pour le CO2 et le CH4 dépasse de loin celle des variations naturelles entre périodes glaciaires et périodes interglaciaires au cours des 800 000 dernières années », estime ainsi The Shift Project. En ajoutant tous les gaz à effet de serre nous sommes en 2023 à 510 ppm équivalent C02.

Les ppm, marqueur de l’engagement de la lutte contre le changement climatique.

« Je suis née à 375 PPM », écrit la militante suédoise Greta Thunberg dans sa bio twitter plutôt que de mentionner son année de naissance (2003). Comme elle, de nombreux scientifiques ou personnes engagées sur les questions climatiques mentionnent ce chiffre sur les réseaux sociaux, voire dans leur signature de mail. Un affichage notamment emprunté à l’action de militants écologistes en novembre 2015. Deux jours avant l’ouverture des négociations climatique de la COP21 où a été signé l’Accord de Paris, 35 activistes s’installent dans la galerie dédiée aux années 1840 de la Tate Britain, à Londres. Ils se tatouent alors les chiffres de la concentration de CO2 dans l’atmosphère de l’année de leur naissance. Une façon de dénoncer l’impact du pétrole sur les négociations climatiques, la culture (le pétrolier BP est mécène du musée londonien), la société et l’économie en générale, expliquera le groupe Liberate Tate à l’origine de la manifestation.

Aujourd’hui, afficher le taux de concentration de CO2 en ppm a dépassé le cadre militant. Ce chiffre est ainsi actualisé chaque jour sur le site internet du journal britannique The Guardian mais aussi de Bloomberg Green et d’autres médias, à la manière des données météo ou boursières qui rythment d’ordinaire le quotidien des journaux généralistes ou économiques. Histoire de montrer qu’il faut changer d’indicateur…

Et vous…à combien de ppm êtes-vous né.e ?

Un grand merci à Béatrice Héraud, journaliste, autrice de la newsletter Le Grand Ecart qui a rédigé cet article.